Nas últimas décadas a palavra sustentabilidade passou a ter uma importância que não tinha antes. Um termo muito empregado era “desenvolvimento sustentável”, em outras situações significando “equilibrar o crescimento econômico com o meio ambiente”. Diríamos então, “um crescimento em sintonia com a natureza”. Embora este tema seja tão urgente quanto, ainda mais depois da tragédia de Brumadinho (MG), falemos nesta semana sobre a sustentabilidade do setor público, o desempenho das contas públicas, em particular, da dívida pública brasileira. É em cima dela que tentamos achar um caminho para a sustentabilidade fiscal de longo prazo.

Na semana saíram os dados fiscais de dezembro e com eles o comportamento do setor público no ano de 2018. Fechamos no ano com um déficit acumulado próximo a R$ 108,2 bilhões, razoável se considerarmos os R$ 152 bilhões de dois anos atrás. Em 2017, o déficit havia sido de R$ 110,6 bilhões. Ou seja, poucos avanços obtivemos entre um ano e outro e completamos cinco anos de setor público no vermelho.

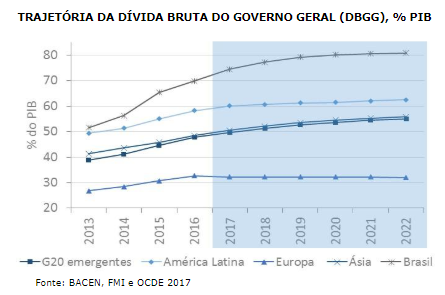

Pelo lado da dívida pública, a bruta, mais usual para comparações internacionais, foi a 76,7% do PIB, segundo a Goldman Sachs, um patamar “inquietante”. Muitos consideram nas rodas que, dada a lentidão das reformas e as dificuldades políticas do presidente Bolsonaro, em aprová-las no Congresso, dificilmente a dívida deve deixar de chegar aos 80% ao fim deste ano. Isso é opinião do FMI, por exemplo. O ajuste necessário para zerar a dívida chega a cerca de R$ 250 bilhões, até porque o montante fechado no ano passado equivale a 1,57% do PIB e seriam necessários mais uns R$ 100 bilhões para a dívida se estabilizar e depois começar a recuar.

Leia mais de Julio Hegedus Netto:

Think tank global

Jabuticabas

Bom começo

Estamos falando, portanto, de sustentabilidade da dívida pública, algo muito debatido nos meios acadêmicos.

Importante, no entanto, diferenciar o conceito de solvência e de sustentabilidade. Para um governo se manter solvente, em estabilidade com as suas contas públicas, é necessário uma “geração de caixa” suficiente, via arrecadação de imposto, derivada do crescimento, “receitas extras” ou através da emissão de títulos ou moeda, neste caso algo extremo. Esta geração precisa fazer frente ao desempenho das despesas, contínuas e geralmente crescentes. Cabe aqui uma observação. Boa parte das receitas depende do ambiente econômico, do crescimento da economia, enquanto que as despesas são mais rígidas e dificilmente podem ser revertidas com a devida velocidade. As primeiras são, portanto, mais conjunturais, mais cíclicas, enquanto que as segundas mais estruturais.

Para haver esta compatibilização entre receitas e despesas é importante uma programação orçamentária, visando a sustentabilidade da política fiscal e daí da trajetória da dívida pública. Sendo assim, enquanto a solvência ataca a situação corrente, a sustentabilidade é focada mais nas condições futuras. Ingressamos aqui no debate mais atual.

Há alguns anos, entre 2006 e 2007, Delfim Netto, então assessor do governo Lula para assuntos econômicos, veio com a ideia de se criar uma programação de déficit zero de longo prazo para o País. Prontamente, Dilma Roussef, na sua arrogância habitual, desconsiderou esta ideia, achando-a “rudimentar”. Vivíamos então sob a égide da Lei de Responsabilidade Fiscal. Um arcabouço de mecanismos de controle da gestão pública era debatido no mundo, um pouco no embalo da “convergência macro” da União Europeia. Por lá, um tratado, de Maastrich em 1992, um pouco depois da unificação, havia gerado uma meta nominal para os próximos anos, tanto para a dívida pública, limitada a 60% do PIB, quanto para o déficit primário, a até 3%. Claro que tivemos uma crise de crédito em 2008, em que políticas fiscais ativas, anti-cíclicas e keynesianas, acabaram adotadas, o que elevou a dívida pública de muitos países-membros da UE às alturas. À da Grécia passou de 100%, indo próxima a 200%, assim como a Itália, em torno de 120%, dentre outros. Maastrich acabou meio que “letra morta”. Mesmo assim, este debate não morreu e só se fortaleceu.

+ Armando Castelar: Bolsonaro e Guedes em Davos

Seguem então os formuladores de política econômica pensando em como criar uma “moldura institucional”, uma âncora nominal para a gestão pública, comum a todos. Aqui vai outra observação. Cada país possui uma realidade própria, seus vícios e virtudes.

O estoque da dívida pública do Japão chega a 260% do PIB, mas é bem mais administrável do que o da Grécia, ou mesmo o do Brasil, como dito acima, em 76% do PIB. Em termos de estoque, portanto, não estamos tão fora da linha em relação aos europeus, embora ainda acima deles e dos emergentes. Sim, nossa trajetória de dívida é bem mais perigosa do que o resto dos países do G-20 e os emergentes. Isso pode ser visto no gráfico ao fim.

Como na composição das Despesas Obrigatórias, cerca de 65% são despesas com encargos, entre benefícios previdenciários, custos trabalhistas e folha de pagamento, muito se explica a urgência da reforma da Previdência, a ser enviada e negociada no Congresso neste mês de fevereiro.

Não dá mais para “empurrar com a barriga”. Nos dados fiscais divulgados, veio o déficit da Previdência, um claro desvio da curva. No total, incluindo servidores da União e INSS, foi a R$ 285,5 bilhões. Se não fossem estas, o governo central teria apresentado superávit de R$ 75 bilhões. Acabou com um rombo de R$ 120,2 bilhões. Sendo assim, é da Previdência o maior foco de desequilíbrio do setor público.

Apenas detalhando. Do rombo da Previdência, o INSS responde com R$ 195,2 bilhões e o setor público R$ 90,3 bilhões. Nestes, metade vai para os servidores civis, outra metade para os militares. Por isso, a retórica de que é preciso reforçar a necessidade de uma reforma para todos, talvez os civis num primeiro momento, e os militares num segundo. No entanto, todos precisam dar sua cota de sacrifício.

Só assim poderemos superar as dificuldades e seguir em frente com menos ruídos.