“As eleições eram falsas, mas a representação era verdadeira.” A afirmação de Gilberto Amado, cujo ativismo como parlamentar foi essencial para a introdução da representação proporcional, em 1932, entrou para a história. Amado explicou o paradoxo: “As eleições não prestavam, mas os deputados e senadores eram os melhores que podíamos ter”. Hoje, esse paradoxo se desfez. As eleições são viciosas e os representantes parecem os piores que podemos ter. Tudo parece estar errado com a representação política. Mas nem tudo está errado com as regras eleitorais. É necessário cuidado em identificar a patologia para a qual se busca terapia institucional.

Veja mais:

Corrupção sistêmica, por Marcus Melo

“A sociedade deve discutir a reforma política”, diz Fernando Luis Schuler

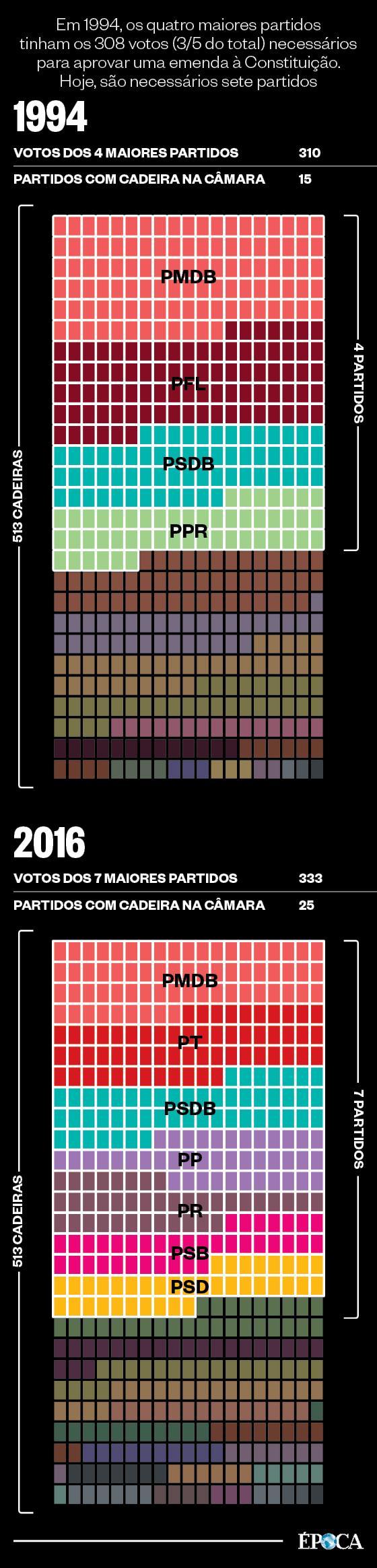

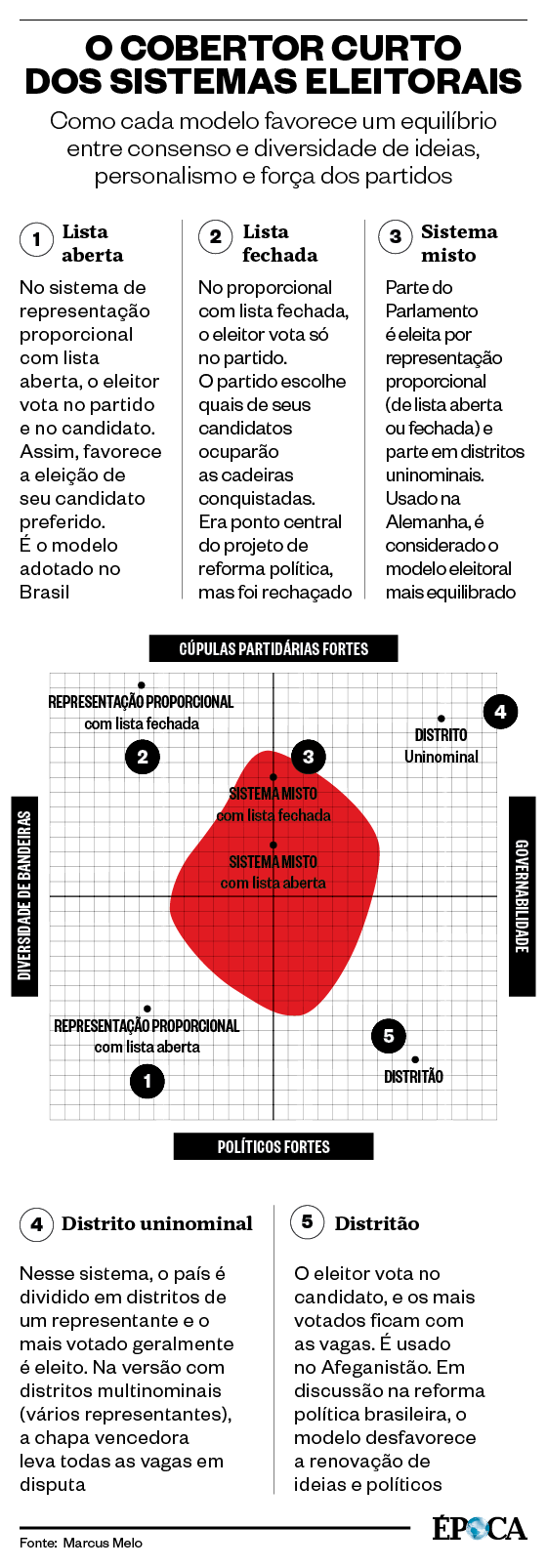

Uma democracia deve ser, ao mesmo tempo, representativa e eficiente. Os sistemas eleitorais atendem, de formas diferentes, a esses objetivos (leia o quadro). O sistema político brasileiro é hiper-representativo. Por outro lado, traz desafios à governabilidade. A existência de megadistritos no Brasil (há oito estados com mais de 20 representantes) é a principal causa da hiperfragmentação de nosso sistema partidário. Interessa pouco o número de partidos no Congresso, e sim quanto os principais partidos abocanham do total de cadeiras. Os três maiores (PMDB, PT, e PSDB) detêm 32,3% das cadeiras da Câmara. O índice de dispersão do voto no Brasil, que calcula o grau de dominância dos partidos no Legislativo, é de 13,4, o mais alto já registrado na história das democracias. No Reino Unido, com dois partidos principais, esse índice é de 2,01.

Outros parâmetros agravam a hiperfragmentação: 1) as regras excessivamente permissivas de acesso ao fundo partidário, com verbas de R$ 800 milhões, em 2017; 2) a transformação do horário eleitoral gratuito, um recurso escasso e valioso, cujo custo anual chega a R$ 500 milhões, em mercadoria para barganhas durante a formação de coalizões; 3) a permissividade da legislação quanto a coligações em eleições proporcionais; 4) o segundo turno em eleições majoritárias, sobretudo para governador; 5) as decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal (STF), que incentivaram a criação de partidos, ao autorizar a migração partidária para partidos novos ou proibir cláusulas de barreira; 6) o papel relevante de governos na criação, sob seu patrocínio, de três partidos na última década.

Antes de examinar soluções para esses problemas, é interessante examinar a história das regras eleitorais. Em democracias, as reformas políticas são oximoros: nunca deveriam acontecer. Afinal, são aprovadas por parlamentares que se beneficiam das regras vigentes. Mas as reformas acontecem, por choques externos ao sistema ou quando as tensões internas alcançam limiar crítico.

Todas as democracias incipientes adotaram variantes dos chamados sistemas majoritários, em que o vencedor leva as cadeiras em disputa. O Brasil não fugiu à regra, mas foi intensamente reformista: foram sete as reformas entre 1824 e 1932. O Império usou variantes do majoritário: distritos à francesa em 1855; distritos de três representantes, em 1859; o voto limitado em 1875. A República, em 1904, adotou o voto bloqueado (distritos de três a cinco membros). Em 1932, como resposta à crise de 1930, o Brasil foi um dos pioneiros na adoção da representação proporcional.

Após a invenção da representação proporcional, uma onda reformista varreu a Europa entre 1890 e 1920, como resposta a um choque: a expansão do sufrágio universal e a emergência de partidos operários. A representação proporcional permite a sobrevivência de partidos pequenos, em coligações majoritárias. Essa possibilidade agradou a partidos que temiam encolher no futuro. Em países com partidos fortemente dominantes, as elites políticas não temeram o impacto do sufrágio universal e mantiveram a fórmula majoritária. Foi o caso de Inglaterra, Estados Unidos, França e Canadá.

Nova onda de reformas teve lugar nas décadas de 1980 e 1990. O modelo difundido foi o sistema misto alemão, adotado em 1949 (em resposta ao choque do regime nazista e à percepção de que sua ascensão teria sido produto da representação proporcional e que garante a representação de partidos pequenos extremistas). Esse regime foi adotado em países em contexto de crise institucional aguda e choques políticos, como Venezuela e Itália, que buscavam, em geral, promover equilíbrio entre inclusão e governabilidade.

A terceira onda de reformas está em curso desde 2005: constitui-se resposta à profunda crise de legitimidade dos partidos e à adoção do financiamento público partidário (que começou na Alemanha, em 1957, e estendeu-se a outros países europeus nas décadas de 1970-1980). Os partidos converteram-se em máquinas burocráticas, financiadas por impostos, diluindo seus laços com a sociedade. As reformas recentes visam romper esses “cartéis paraestatais de representação política”.

O modelo difundido atualmente baseia-se em formas de personalização do voto que permitam a punição ou a premiação individual de representantes. Para o cientista político Alan Renwick, coautor de Faces on the ballot: the personalization of electoral systems in Europe (inédito no Brasil), a demanda é por rostos nas urnas”, no lugar de listas partidárias fechadas. Com a proposta de reforma em discussão, o Brasil entraria tardiamente para o conjunto de países com o modelo misto alemão. Ela é resposta ao choque representado pela Operação Lava Jato e à proibição do financiamento empresarial de campanha. Esse choque ameaça a sobrevivência eleitoral dos mandatários e também a impunidade dos envolvidos em ilícitos.

Na transição, no entanto, o Brasil pode cair em um sistema na contramão da história. Isso ocorrerá se o distritão for aprovado. Para alguns partidos, a forma drástica de redução da incerteza que enfrentam seria por meio de mecanismos restritivos da disputa, como lista fechada ou distritão, e da criação de um megafundo partidário. Ele permite reduzir a competição intrapartidária, garantir independência em relação a governadores e garantir que os atuais incumbentes controlem os recursos do megafundo. O distritão no curto prazo é a forma ótima para os atuais mandatários de maximizar recursos que se concentrariam apenas em um conjunto pequeno de candidaturas viáveis.

Distritão, distrital ou distrital misto? Ouça a diferença entre cada sistema eleitoral!

Com o distritão, os atuais mandatários deixam de depender do quociente eleitoral (apenas 1% dos candidatos logra superá-lo): importará apenas estar entre os mais votados. Combinada com o megafundo, essa fórmula elimina o problema

da disputa de recursos com as demais candidaturas. E fortalece brutalmente as elites partidárias.

A discussão da reforma tem girado em torno das patologias (reais e imaginárias) do atual sistema. A lista de temas é longa e combina questões centrais da agenda das duas últimas ondas internacionais de reforma e contém também questões novas: corrupção ciclópica, hiperfragmentação, custo exorbitante de campanhas, rent seeking em escala industrial, baixíssima identificabilidade política (voto em José para eleger João), partidos artificiais, irresponsividade de parlamentares descolados da sociedade. A reforma também responderia a anseios em torno de “não problemas”: o “efeito Tiririca” limita-se a meia dúzia de casos em um conjunto de quase 7 mil candidaturas de deputados federais em todo o país, mas adquiriu o status de problema sistêmico.

Muitos objetivos da reforma são irreconciliáveis. Como conciliar o aumento da taxa de renovação parlamentar, ao permitir a criação de novos partidos, e a redução da hiperfragmentação? Como fortalecer a responsividade de representantes – o que exige a personalização do voto – e fortalecer partidos?

Nas democracias avançadas, a agenda volta-se para essa tarefa por meio da adoção crescente de formas de voto preferencial (do qual a lista aberta é uma variante) em um quadro em que o sistema partidário já é consolidado e tem partidos fortes. Mas a agenda da personalização já está encaminhada em nosso país com a lista aberta. Ao fechar a lista (com a proposta do modelo misto), a reforma vai na direção contrária da terceira onda de reformas internacionais. E oligarquiza lideranças partidárias espúrias. No modelo misto alemão – uma parte eleita por representação proporcional e outra por distritos uninominais –, esse problema é minimizado. Mas a solução regional adotada para os sete distritos na Bavária – que na parte proporcional adotam a lista aberta e não a fechada como nas outras regiões – parece ser a combinação virtuosa.

A regra eleitoral é elemento vertebrador do sistema partidário. A regra majoritária, como mostra a experiência internacional, leva ao bipartidarismo. Primeiro, devido à exclusão de partidos que não logrem maioria relativa de votos em um distrito (um partido que seja o segundo mais votado em todos os distritos não terá representante no Parlamento). Segundo, porque os eleitores votarão apenas em candidatos viáveis, mesmo que não sejam sua primeira preferência. Por isso, na Inglaterrra, o UKIP – que teve 10% dos votos, mas tem apenas um representante (0,001% das cadeiras) – o apoia. No limite, partidos pequenos têm maiores possibilidades de lograr representação quando o país como um todo é o distrito, como em Holanda e Israel.

A fortíssima distorção entre voto e cadeira levou a um padrão histórico de reformas eleitorais: de modelos majoritários para modelos proporcionais – como do Brasil atual – ou mistos – para o qual o Brasil caminha a médio prazo se a reforma passar. Esse padrão explica-se pela incerteza engendrada pelo crescente pluralismo das democracias. Sociedades mais complexas criam incentivos à proteção de interesses de grupos. Assim, o modelo de distritos uninominais é indesejável e inviável.

A solução para os problemas reais, hiperfragmentação e corrupção, pode ser simples. A hiperfragmentação pode ser rompida pela proibição de coligações em eleições proporcionais. Isso também romperia o dualismo perverso pelo qual as eleições são disputadas em bases partidárias, mas com distribuição de cadeiras em bases coligacionais. O voto dado a um candidato leva à eleição de um representante de outro partido em um processo opaco. Mas o Brasil continuaria fragmentado e com megadistritos.

O segundo problema a ser enfrentado é a maciça corrupção. Os achados acadêmicos são inconclusivos. Pode-se sustentar que algumas microrregras eleitorais podem inibir a corrupção, mas existe uma questão anterior: por que as eleições são tão caras? A resposta é a elevadíssima taxa de retorno do investimento ilícito. Eleições são leilões pela caneta do Executivo, capaz de contratar e nomear. O alto custo deve-se fundamentalmente às eleições para cargos majoritários, para o que nada contribui a regra eleitoral. O custo das eleições para prefeito e governador não é afetado pela magnitude do distrito ou pela existência da lista aberta. O fator decisivo para a redução do valor esperado do retorno do investimento ilícito é o combate à corrupção.

A Lava Jato é a reforma política. O distritão não é etapa para a mudança, mas a receita para perpetuar o mal-estar institucional em uma conjuntura crítica. Uma visão otimista é que ele represente uma “barganha intertemporal” – uma forma de compensar perdedores no curto prazo para um ganho coletivo de longo prazo. Mas o compromisso não é crível e o clamor público por mudança pode dar lugar a profundo cinismo cívico.

Fonte: “Época”, 31/08/2017

No Comment! Be the first one.