Davos fica num rincão distante dos Alpes Suíços. É lá que costuma acontecer, todos os anos, um encontro que reúne boa parte do think tank mundial. Aparecem presidentes de países, ministros de Estado, CEOs de empresas, acadêmicos, intelectuais de várias procedências, etc. É um momento raro de confraternização mundial entre os vários formadores de opinião mundiais. Muitos presidentes de nações, aliás, costumam participar para “vender seus mercados”. Como bem disse Rubens Recupero, “é um circo com muitos picadeiros”. Uma vitrine para expor suas potencialidades. Foi isso que aconteceu agora em janeiro com Michel Temer (e ampla entourage) e Donald Trump, uma novidade, por ser o primeiro presidente norte-americano a participar do evento, depois de Bill Clinton em 2000.

Temer foi com o objetivo de sensibilizar os vários investidores sobre este novo Brasil que se descortina (“o Brasil voltou”). Donald Trump foi a Davos para tentar passar a imagem de uma política externa menos paranóica e beligerante. Não sabemos ainda se atingiu o objetivo.

Veja também de Julio Hegedus Netto:

Day after

Situação se normalizando, mas…

“O rebaixamento significa o encarecimento do financiamento externo do país”

Disse Trump, em discurso na plenária principal, na pauta sobre comércio global, que os EUA “apóiam o livre comércio, mas este deve ser justo e recíproco”. Temos aqui um “dourar de pílula” sobre o seu slogan de campanha “American First”, na qual a preocupação era tentar resgatar as empresas, que haviam saído dos EUA em busca de menores custos. De certa forma, o pacote tributário foi um esforço para tentar atrair estas empresas, no objetivo de trazer emprego e investimentos. O problema é que este tende a piorar o quadro fiscal daqui para frente.

Existem demandas no Congresso pela ampliação do teto dos gastos, pressões por novos gastos com o envelhecimento da população, despesas extras com as tragédias naturais ocorridas, debates em torno das imigrações e o corte de imposto do pacote fiscal (de US$ 1,5 trilhão). A dívida pública, que chegou a 77% do PIB, na posse de Trump, ameaça passar de 100% no médio prazo. Já o déficit, depois de fechar em 4% do PIB em 2016 está em torno de 5,7% do PIB, algo inédito na história norte-americana.

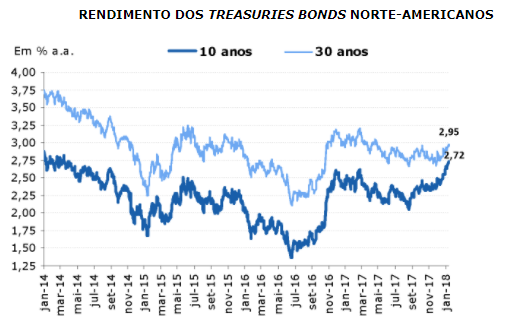

Isso, com certeza, deve pressionar o Fed a elevar a taxa de juros de curto numa velocidade maior. Os títulos públicos de 10 anos, por exemplo, eram negociados a algo em torno de 2,72%, 30 pontos básicos acima da média recente e no nível mais elevado em três anos (ver gráfico ao fim). Com a demanda agregada impulsionada, o crescimento da economia acabará maior, acima de 2,5% neste ano e neste patamar em 2019.

Este, aliás, é um dos debates em pauta. Quais os próximos passos do Fed, diante deste cenário de deterioração fiscal e demanda pressionada, mesmo não se sabendo ao certo para onde vai a inflação?

Assume nesta semana (dia 3), aliás, Jerome Powell com o objetivo de calibrar esta política de ajuste de juro. Sua estratégia deve se manter gradualista, como na gestão Janet Yellen, visando manter o crescimento e controlar a inflação. A taxa se encontra em 1,25% a 1,50% e deve ir a 2,75% a 3,00% no médio prazo. Seria este o patamar da “normalização da política monetária”. No mercado, aliás, a leitura é de que devem ser três ou quatro ajustes neste ano, em 0,25 pontos básicos. Claro que a intensidade (ou calibragem) deste ajuste deve acompanhar o ritmo da economia, do mercado de trabalho e da inflação. Neste caso, decisivo será o comportamento do PCE nos próximos meses, índice acompanhado de perto pelo Fed. Em janeiro este índice fechou, pela taxa anualizada, em 1,7%.

O debate é saber o que fará Powell se esta inflação romper a meta de 2%. Muitos acham que aí, talvez, ele se mostre mais agressivo do que Janet Yellen. Daí, aliás, ingressamos em outro debate. Como explicar uma taxa de desemprego em 4,1% da PEA e uma inflação abaixo de 2%?

Maltrata-se aqui, sem perdão, o modelo teórico da Curva de William Philips, de tradeoff permanente entre o comportamento da inflação ascendente e desemprego menor. Atualmente, o desemprego está em 4,1% da PEA, abaixo do chamado ‘pleno emprego ou da taxa natural”. Para os teóricos, a explicação é de que esta taxa deveria se manter em baixa por mais tempo, para a inflação acelerar. Aqui o que se tem é o mercado de trabalho aquecido, o que tende a pressionar os trabalhadores, nos seus dissídios, por reajustes acima da produtividade, o que pode gerar pressões de preços pelo lado dos salários.

Um ponto é que esta melhoria contínua do emprego vem ocorrendo pelas vagas parciais, em partime, e com a tecnologia no seu esplendor, reduzindo os custos das empresas.

Enfim, este tema se torna pertinente quando se tem em mente qual o impacto na velocidade do ajuste do juro norte-americana sobre o mercado cambial brasileiro. Caso haja a aceleração no Fed Funds, inevitável será uma readequação da liquidez global, o que pode gerar algum impacto na taxa de câmbio brasileira. Isso significará possíveis pressões inflacionárias, o que levaria o BACEN brasileiro a revisar o seu balizamento de expectativas na administração do juro. A Focus, pelo Top 5, acredita ser possível a Selic a 6,5% ao final do ano, mas dois pontos devem ser colocados: o ritmo de retomada da economia pelo lado do consumo, às vezes, bem intenso, e o “efeito câmbio”, diante da condução do Fed, além é claro, dos choques de oferta variados, como possíveis altas nos preços agrícolas e nos administrados.

RENDIMENTO DOS TREASURIES BONDS NORTE-AMERICANOS